Quasars et Pixels: Analyse Astrométrique du Triplet du Lion

- Laurent Laveissière

- 23 juil.

- 11 min de lecture

1. Introduction : Qu'est-ce qu'un Quasar ?

Les Quasars : Phares Cosmiques aux Confins de l'Univers

Les quasars, abréviation de "quasi-stellar radio sources" (sources radio quasi-stellaires), comptent parmi les objets les plus lumineux et les plus énergétiques de l'univers. Bien qu'ils apparaissent comme des points lumineux semblables à des étoiles lorsqu'on les observe avec des télescopes optiques, d'où leur nom, ce sont en réalité les noyaux actifs de galaxies extrêmement distantes. Leur brillance phénoménale surpasse souvent celle de toutes les étoiles de leur galaxie hôte réunies.

Au cœur de chaque quasar se trouve un trou noir supermassif, dont la masse peut atteindre des millions, voire des milliards de fois celle de notre Soleil. Ce monstre cosmique est le moteur du quasar.

Formation et Carburant d'un Quasar

Un quasar "s'allume" lorsque d'énormes quantités de matière, principalement du gaz et de la poussière, tombent vers le trou noir supermassif central d'une galaxie. Ce processus est souvent déclenché par des événements cataclysmiques tels que des fusions de galaxies. Ces collisions galactiques perturbent les nuages de gaz et les dirigent vers le trou noir central, lui fournissant un abondant "repas".

En tombant en spirale vers le trou noir, la matière forme un disque d'accrétion. Les forces de friction intenses au sein de ce disque chauffent la matière à des températures extrêmes, la faisant briller intensément sur l'ensemble du spectre électromagnétique, des ondes radio aux rayons X, en passant par la lumière visible. C'est cette émission du disque d'accrétion qui rend les quasars si extraordinairement lumineux.

Caractéristiques principales des quasars :

Haute luminosité : Ils sont parmi les objets les plus brillants de l'univers.

Grands décalages vers le rouge (redshifts) : En raison de l'expansion de l'univers, la lumière des quasars est fortement décalée vers des longueurs d'onde plus rouges. Cela indique qu'ils sont situés à des distances cosmologiques immenses et nous offrent un aperçu de l'univers jeune.

Émission sur tout le spectre électromagnétique : Ils émettent de l'énergie sous forme d'ondes radio, d'infrarouge, de lumière visible, d'ultraviolet, de rayons X et parfois même de rayons gamma.

Variabilité : Leur luminosité peut varier sur des échelles de temps allant de quelques jours à plusieurs années, ce qui suggère que la région d'émission est relativement petite, de l'ordre de la taille de notre système solaire.

Anatomie d'un Quasar

Les principaux composants d'un quasar sont :

Le trou noir supermassif : Le moteur central, dont la gravité régit le quasar.

Le disque d'accrétion : Un disque de matière surchauffée en rotation rapide qui spirale vers le trou noir. C'est la principale source de rayonnement du quasar.

Les jets relativistes : Chez certains quasars, de puissants jets de plasma sont éjectés perpendiculairement au disque d'accrétion à des vitesses proches de celle de la lumière. Ces jets peuvent s'étendre sur des millions d'années-lumière et sont de puissants émetteurs d'ondes radio et de rayons X.

Le tore de poussière : Une structure en forme de beignet composée de gaz et de poussière plus froids qui entoure le disque d'accrétion et le trou noir central. Selon l'angle sous lequel nous observons le quasar, ce tore peut masquer certaines parties du noyau actif.

La galaxie hôte : Le quasar est situé au centre d'une galaxie, souvent difficile à observer directement en raison de l'éclat aveuglant du quasar lui-même.

Importance des Quasars en Astrophysique

L'étude des quasars est cruciale pour comprendre :

L'évolution des galaxies : Les quasars représentent une phase active dans la vie de nombreuses galaxies. Leur étude aide à comprendre comment les galaxies se forment et évoluent, y compris le rôle des trous noirs supermassifs dans ce processus.

L'univers primordial : En raison de leurs distances extrêmes, les quasars servent de sondes de l'univers jeune. Leur lumière traverse d'immenses nuages de gaz intergalactiques, permettant aux astronomes d'étudier la composition et la distribution de la matière à des époques reculées.

La physique des trous noirs et de l'accrétion : Les quasars sont des laboratoires naturels extrêmes pour tester nos théories sur la gravité, la physique des plasmas et les processus d'accrétion autour des trous noirs.

Les quasars sont donc bien plus que de simples points lumineux dans le ciel nocturne ; ce sont des fenêtres sur le passé turbulent et énergétique de notre univers, nous offrant des indices précieux sur la formation des structures cosmiques que nous observons aujourd'hui.

Définition : Un quasar (quasi-stellar radio source) est un noyau galactique actif (AGN) extrêmement lumineux et très lointain. Sa luminosité peut surpasser celle de centaines de galaxies combinées.

Source d'énergie : On pense que cette formidable énergie provient d'un trou noir supermassif au centre d'une galaxie, accrétant activement de la matière.

Importance : Les quasars sont des phares cosmiques qui nous permettent d'étudier l'Univers primordial, sa composition et son expansion. Ils nous offrent un aperçu des conditions extrêmes de l'espace.

Animation 3D d'un Quasar

« Un quasar est un objet astronomique extrêmement lumineux et lointain. »

Exemple lointain : EGS77, un groupe de trois galaxies observées telles qu'elles étaient lorsque l'Univers n'avait que 680 millions d'années, nous aide à comprendre l'époque de la réionisation.

2. Le Triplet du Lion : Un Laboratoire Cosmique à Notre Portée

Présentation : Le Triplet du Lion est un célèbre groupe de trois galaxies spirales (M65, M66, et NGC 3628) situé dans la constellation du Lion.

Intérêt : Bien que beaucoup plus proches que les quasars lointains, l'étude des objets dans cette région du ciel, y compris les sources d'arrière-plan comme les quasars et autres AGN, permet des analyses astrométriques précieuses.

Thème : L'exploration de cette région est un parfait exemple de la rencontre entre la rigueur scientifique et la beauté artistique des objets célestes.

Il est crucial de souligner que pour être exploitables scientifiquement, vos images ne doivent pas être trop travaillées. Un traitement d'image poussé à des fins esthétiques, bien que magnifique, peut altérer ou supprimer les informations photométriques et positionnelles précises contenues dans les données brutes. Tout l'enjeu réside donc dans la recherche d'un équilibre délicat entre la science et l'art : il faut traiter l'image pour en révéler les détails pertinents sans pour autant compromettre l'intégrité des données essentielles à l'analyse astrométrique. L'image ci-dessus, ne sera donc pas exploitable ! Plus de compréhention

3. Analyse Astrométrique : Décoder les Messages Lumineux des Pixels

L'astrométrie est la branche de l'astronomie qui s'occupe de la mesure précise des positions et des mouvements des étoiles et autres objets célestes. Grâce à des relevés comme le SDSS (Sloan Digital Sky Survey) et le DSS (Digitized Sky Survey), nous pouvons analyser en détail les "pixels" capturés par les télescopes.

Objets d'étude dans la région du Triplet du Lion :

L’astronomie amateur, armée de patience et de rigueur, permet aujourd’hui de mettre en lumière des objets extrêmement lointains comme des quasars. Grâce à des équipements accessibles et un traitement astrométrique précis, des passionnés révèlent des sources situées à plus de 11 milliards d’années-lumière — prouvant que la science n’est pas l’apanage des observatoires géants, mais aussi le fruit de la persévérance individuelle et en équipe.

a. XBS J112022.3+125252 (Noyau Actif de Galaxie - AGN)

Type : Active Galaxy Nucleus (Magnitude 19.64)

Analyse : Image de la Galaxie - Profil d'intensité lumineuse (L)

Paramètres Cosmologiques (pour z = 0.406) :

Âge de l'Univers à ce redshift : ~9.34 milliards d'années (Gyr)

Temps de regard en arrière : ~4.46 Gyr

Distance de luminosité (dL) : ~2277.19 Mpc

Distance angulaire (dA) : ~1151.94 Mpc

b. SDSS J112127.96+123816.1 (Quasar)

Type : Quasar (Magnitude ~20.0)

Analyse : Image du Quasar - Profil d'intensité lumineuse (L)

Paramètres Cosmologiques (pour z = 3.013) :

Âge de l'Univers à ce redshift : ~2.14 Gyr

Temps de regard en arrière : ~11.66 Gyr

Distance de luminosité (dL) : ~26 168 Mpc

Distance angulaire (dA) : ~1625 Mpc

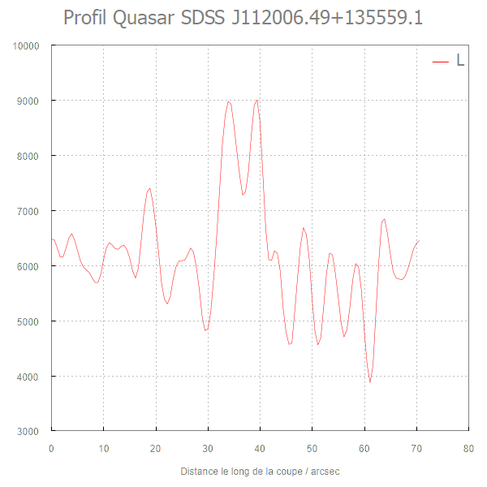

c. SDSS J112006.49+135559.1 (Quasar)

Type : Quasar (Magnitude ~22.3)

Analyse : Image du quasar - Profil d'intensité lumineuse (L)

Paramètres Cosmologiques (pour z = 4.054) :

Âge de l'Univers à ce redshift : ~1.52 Gyr

Temps de regard en arrière : ~12.28 Gyr

Distance de luminosité (dL) : ~37 274 Mpc

Distance angulaire (dA) : ~1459 Mpc

d. QSO B1118+1352 (Quasar)

Type : Quasar (Magnitude ~21.21)

Analyse : Image du quasar - Profil d'intensité lumineuse (L)

4. Conclusion : Des Quasars aux Pixels, une Fenêtre sur l'Infini

L'étude des quasars et autres objets lointains, même à travers l'analyse détaillée de simples pixels, nous ouvre des perspectives vertigineuses sur l'immensité et l'évolution de notre Univers. Chaque photon capturé est un messager du passé, nous racontant l'histoire cosmique.

L'analyse astrométrique, combinée à notre compréhension de la cosmologie, transforme ces points lumineux en clés pour déchiffrer les mystères de la formation des galaxies, des trous noirs supermassifs, et de la structure à grande échelle de l'Univers.

C'est véritablement un domaine où la rigueur scientifique rencontre une beauté artistique et inspirante, nous rappelant notre place dans ce vaste cosmos.

[Image finale inspirante d'une nébuleuse ou d'un champ de galaxies lointaines

Voyage à travers l'Univers

Comprendre les distances et le temps en cosmologie

Introduction : Le Redshift (z), notre machine à remonter le temps

En cosmologie, nous ne pouvons pas mesurer directement les distances comme on le ferait avec un mètre. Notre outil principal est le décalage vers le rouge, ou redshift (z).

Qu'est-ce que c'est ? C'est la mesure de l'étirement de la lumière d'un objet distant. À cause de l'expansion de l'Univers, la longueur d'onde de la lumière s'allonge et se décale vers le rouge.

À quoi ça sert ? Plus le redshift (z) est élevé, plus l'objet est lointain et plus la lumière a mis de temps à nous parvenir. Observer un objet avec un grand redshift, c'est donc observer l'Univers tel qu'il était dans sa jeunesse.

Le redshift est la clé fondamentale qui nous permet de débloquer toutes les autres mesures.

Les 4 Indicateurs Cosmologiques Clés

À partir d'un simple redshift et d'un modèle de l'Univers, nous pouvons calculer quatre grandeurs essentielles :

Âge de l'Univers à z : L'âge qu'avait l'Univers au moment où la lumière a été émise.

Temps de regard en arrière : Le temps de voyage de la lumière jusqu'à nous.

Distance de luminosité (DL) : La distance déduite de la brillance apparente de l'objet.

Distance angulaire (DA) : La distance réelle à laquelle se trouvait l'objet au moment de l'émission.

Âge et Temps : Deux notions distinctes

Âge de l'Univers à z

C'est un instantané du passé. Si un objet a un redshift z=2, l'Univers avait environ 3,3 milliards d'années lorsque cet objet a émis la lumière que nous voyons aujourd'hui. Nous le voyons tel qu'il était dans un cosmos très jeune.

Temps de regard en arrière

C'est la durée du voyage. Pour ce même objet à z=2, la lumière a voyagé pendant environ 10,4 milliards d'années avant de nous atteindre.

Les Distances : Pourquoi est-ce si compliqué ?

On ne peut pas simplement faire Distance = Vitesse de la lumière × Temps de regard en arrière. Pourquoi ? Parce que pendant que la lumière voyageait, l'Univers lui-même s'est agrandi !

Distance de Luminosité (DL)

La question : À quelle distance semble être un objet si l'on se base sur sa luminosité ?

L'effet de l'expansion : L'expansion "vole" de l'énergie à la lumière (elle rougit) et diminue la fréquence à laquelle les photons nous arrivent. L'objet paraît donc beaucoup plus faible que ce qu'il devrait être.

Conclusion : Pour expliquer cette faiblesse, on calcule une distance de luminosité qui est très grande, bien plus grande que la distance réelle.

Distance Angulaire (DA)

La question : Quelle était la distance réelle de l'objet quand il a émis sa lumière ?

L'effet de l'expansion : Lorsque la lumière a été émise, l'objet était beaucoup plus proche de nous.

Conclusion : C'est la distance angulaire qui nous donne cette information. C'est elle qui permet de calculer la taille physique réelle d'une galaxie à partir de la taille qu'elle occupe dans notre télescope.

Le paradoxe cosmologique : Plus loin, c'est plus grand ?

La distance angulaire a un comportement étrange : elle augmente avec le redshift, atteint un maximum vers z ≈ 1.6, puis diminue !

[Image d'un graphique simple montrant la distance angulaire en fonction du redshift]

Cela signifie qu'une galaxie à z=10 nous apparaît plus grande dans le ciel qu'une galaxie identique à z=2. C'est parce qu'à z=10, l'Univers était si petit que la galaxie occupait une fraction beaucoup plus grande de celui-ci.

La Recette de l'Univers : Le Modèle ΛCDM

Tous ces calculs dépendent de la "recette" de notre Univers, décrite par le modèle Lambda-CDM. Notre calculateur utilise ces ingrédients :

H₀ (Constante de Hubble) : La vitesse actuelle de l'expansion. C'est l'ingrédient principal qui met tout à l'échelle.

Ωₘ (Omega Matière) : La densité de matière qui agit comme un frein à l'expansion à cause de la gravité.

ΩΛ (Omega Lambda) : La densité d'énergie sombre, une force mystérieuse qui agit comme un accélérateur, provoquant l'accélération de l'expansion.

Conclusion : Ce qu'il faut retenir

Le Redshift (z) est notre machine à remonter le temps. C'est la donnée de base de toute mesure cosmologique.

Il n'existe pas UNE seule "distance" en cosmologie. Le choix de la distance dépend de la question que l'on se pose :

À quelle distance l'objet semble-t-il être ? -> Distance de luminosité (DL)

Quelle était sa distance réelle quand il a brillé ? -> Distance angulaire (DA)

L'Univers est dynamique. Comprendre son histoire, son âge et ses distances nécessite de prendre en compte son expansion et sa composition.

Annexes :

Les Formules Clés

Équation de Friedmann (simplifiée) : E(z) = √[ Ωₘ(1+z)³ + Ωₖ(1+z)² + ΩΛ ]

Âge de l'Univers à z : t(z) = (Tₑ) ∫[z à ∞] [ dz' / ( (1+z') * E(z') ) ]

Distance Comobile (une distance intermédiaire) : Dₑ = (c/H₀) ∫[0 à z] [ dz' / E(z') ]

Distances de Luminosité et Angulaire : Dₗ = Dₑ * (1+z) Dₐ = Dₑ / (1+z)

Astrométrie : L'équilibre entre traitement scientifique et rendu esthétique

Si l'on imagine une image typique d'astro-photographie amateur ou même une image de communication du télescope Hubble — riche en couleurs vives et en détails spectaculaires — elle ne serait très probablement pas directement exploitable pour une analyse astrométrique de précision.

Voici pourquoi, en détail, un tel traitement la rendrait impropre à cet usage scientifique :

Étirage non-linéaire de l'histogramme : Pour faire ressortir les faibles nébulosités, l'image est "étirée". Les valeurs de luminosité ne sont plus proportionnelles au nombre de photons reçus. Cela détruit complètement la photométrie, c'est-à-dire la mesure de la luminosité réelle des étoiles, une information pourtant cruciale.

Modification du profil des étoiles : Les traitements de netteté (comme la déconvolution) modifient la forme et la taille apparente des étoiles. Or, l'astrométrie consiste à trouver le centre mathématique exact du profil d'une étoile (sa Point Spread Function ou PSF). Si ce profil est artificiellement altéré, la mesure de position devient fausse.

Gestion de la couleur : Les couleurs dans les images esthétiques sont souvent accentuées, voire entièrement synthétiques (comme la célèbre "palette Hubble" qui assigne des couleurs arbitraires à des gaz spécifiques). Cela rend impossible le calcul des indices de couleur, qui permettent de déterminer la température et le type d'une étoile.

Réduction du bruit agressive : Pour obtenir un fond de ciel bien lisse, les algorithmes de réduction de bruit peuvent effacer les étoiles les plus faibles, les considérant à tort comme du bruit. Une analyse scientifique perdrait alors une partie des objets présents dans le champ.

Corrections cosmétiques : Un astrophotographe peut cloner une zone pour enlever un satellite artificiel ou ajouter des aigrettes de diffraction pour un effet plus "joli". C'est de la manipulation de données pure et simple, totalement inacceptable pour une étude scientifique qui doit refléter la réalité brute.

À propos

On peut faire une analogie simple : c'est comme appliquer un filtre Instagram très flatteur sur une radiographie médicale avant de la montrer à un médecin pour un diagnostic. Le résultat sera peut-être plus agréable à l'œil, mais il aura perdu toute sa valeur médicale car les "défauts" et les nuances subtiles qui contiennent l'information essentielle auront été altérés ou effacés.

En conclusion : une image magnifique pour le grand public est une interprétation artistique des données. Une image pour la science est le document de travail brut. Les deux ont leur place et leur valeur, mais leurs objectifs sont radicalement différents.

Esprit du Club Wakah Chan

Le club Wakah Chan réunit des passionnés d’astronomie et d’astrophotographie animés par une même volonté : explorer le ciel profond à travers des approches scientifiques, créatives et collaboratives.

Nos travaux : Qu’il s’agisse d’analyses astrométriques, de développements, d’observations partagées ou de réflexions cosmologiques sont le fruit d’une émulation collective, nourrie par l’échange des idées, des compétences et des regards.

Ensemble, nous cherchons à rendre l'astronomie, l’astrophysique accessible, à documenter nos expériences, et à valoriser les données brutes comme les interprétations visuelles, dans le respect d’un équilibre entre rigueur scientifique et sens esthétique.

Chaque contribution, chaque image ou question devient une étape vers la compréhension de l’Univers, au sein d’un groupe où le savoir se construit et se transmet dans un esprit d’ouverture et de curiosité partagée.

Commentaires